Книга: Бунин Иван, Блок Александр , Есенин Сергей , Тютчев Федор «Времена года»

|

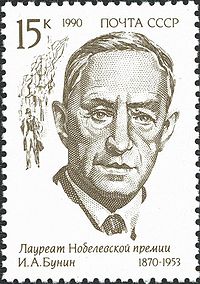

Производитель: "РИПОЛ КЛАССИК" Серия: "Школьная библиотека" 96 стр. В книге представлены стихи русских поэтов о временах года. Составитель: Марина Владимировна Юдаева. Художник-иллюстратор: Владимир Черноглазов. ISBN:978-5-9781-0151-5 Издательство: "РИПОЛ КЛАССИК" (2009)

ISBN: 978-5-9781-0151-5 |

Бунин, Иван

| Иван Бунин | |

|

|

| Дата рождения: | |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Дата смерти: | |

| Место смерти: | |

| Род деятельности: | |

| Премии: |

Пушкинская премия I степени за перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло, Нобелевская премия 1933 г. по литературе «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». |

| Произведения в Викитеке?. | |

Ива́н Алексе́евич Бу́нин (10 (22) октября 1870, Воронеж — 8 ноября 1953, Париж) — выдающийся русский классик; писатель, поэт, почётный академик Петербургской Академии наук (1909), лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года.

Содержание |

Биография

Иван Бунин родился 10 (22) октября 1870 года в Воронеже, где прожил первые три года своей жизни. В дальнейшем семья переехала в имение Озёрки под Елец, (Орловская губерния, ныне Липецкая область). Отец — Алексей Николаевич Бунин, мать — Людмила Александровна Бунина (урождённая Чубарова). До 11 лет воспитывался дома, в 1881 поступает в Елецкую уездную гимназию, в 1885 возвращается домой и продолжает образование под руководством старшего брата Юлия. В 17-летнем возрасте начинает писать стихи, в 1887 — дебют в печати. В 1889 г. идёт работать корректором в местную газету «Орловский вестник». К этому времени относится его продолжительная связь с сотрудницей этой газеты Варварой Пащенко, с которой они вопреки желанию родни переезжают в Полтаву (1892).

Сборники «Стихотворения» (Орёл, 1891), «Под открытым небом» (1898), «Листопад» (1901; Пушкинская премия).

1895 — лично познакомился с Чеховым, до этого переписывались.

В 1890-х путешествовал на пароходе «Чайка» («барк с дровами») по Днепру и посетил могилу Тараса Шевченко, которого любил и много потом переводил. Спустя несколько лет написал очерк «На „Чайке“», который был опубликован в детском иллюстрированном журнале «Всходы» (1898, № 21, 1 ноября).

В 1899 вступает в брак с Анной Николаевной Цакни (Какни), дочерью греческого революционера. Брак был непродолжительным, единственный ребёнок умер в 5-летнем возрасте (1905). В 1906 Бунин вступает в гражданский брак (в 1922 официально оформлен) с Верой Николаевной Муромцевой, племянницей С. А. Муромцева, первого председателя Первой Государственной Думы.

В лирике Бунин продолжал классические традиции (сборник «Листопад», 1901).

В рассказах и повестях показал (подчас с ностальгическим настроением)

- Оскудение дворянских усадеб («Антоновские яблоки», 1900)

- Жестокий лик деревни («Деревня», 1910, «Суходол», 1911)

- Гибельное забвение нравственных основ жизни («Господин из Сан-Франциско», 1915).

- Резкое неприятие Октябрьской революции и большевистского режима в дневниковой книге «Окаянные дни» (1918, опубликована в 1925).

- В автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» (1930) — воссоздание прошлого России, детства и юности писателя.

- Трагичность человеческого существования в повести («Митина любовь», 1925; сборнике рассказов «Тёмные аллеи», 1943), а также в других произведениях, замечательных образцах русской малой прозы.

- Перевёл «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. Лонгфелло. Впервые была напечатана в газете «Орловский Вестник» в 1896 г. В конце того же года типография газеты издала «Песнь о Гайавате» отдельной книгой.

Бунину трижды присуждалась Пушкинская премия; в 1909 году он был избран академиком по разряду изящной словесности, став самым молодым академиком Российской академии.

Летом 1918 года Бунин перебирается из большевистской Москвы в занятую германскими войсками Одессу. С приближением в апреле 1919 года к городу Красной армии не эмигрирует, а остаётся в Одессе и переживает там период большевистского правления. Приветствует взятие города Добровольческой армией в августе 1919 года, лично благодарит прибывшего 7 октября в город генерала А. И. Деникина, активно сотрудничает с ОСВАГ (пропагандистско-информационный орган) при В. С. Ю. Р.. В феврале 1920 при подходе большевиков покидает Россию. Эмигрирует во Францию.

В эмиграции вёл активную общественно-политическую деятельность: выступал с лекциями, сотрудничал с русскими политическими партиями и организациями (консервативного и националистического направления), регулярно печатал публицистические статьи. Выступил со знаменитым манифестом о задачах Русского Зарубежья относительно России и большевизма:«Миссия Русской эмиграции».

В 1933-м году получил Нобелевскую премию по литературе.

Вторую мировую войну провёл на съёмной вилле в Грассе.

Много и плодотворно занимался литературной деятельностью, став одной из главных фигур Русского Зарубежья.

В эмиграции Бунин создает свои лучшие вещи: «Митина любовь» (1924), «Солнечный удар» (1925), «Дело корнета Елагина» (1925) и, наконец, «Жизнь Арсеньева» (1927—1929, 1933). Эти произведения стали новым словом и в бунинском творчестве, и в русской литературе в целом. А по словам К. Г. Паустовского, «Жизнь Арсеньева» — это не только вершинное произведение русской литературы, но и «одно из замечательнейших явлений мировой литературы». Лауреат Нобелевской премии по литературе в 1933 году.

По сообщению издательства имени Чехова, в последние месяцы жизни Бунин работал над литературным портретом А. П. Чехова, работа осталась незаконченной (в книге: «Петлистые уши и другие рассказы», Нью-Йорк, 1953). Умер во сне в два часа ночи с 7 на 8 ноября 1953 года в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В 1929—1954 гг. произведения Бунина в СССР не издавались. С 1955 года — наиболее издаваемый[1] в СССР писатель «первой волны» (несколько собраний сочинений, множество однотомников). Некоторые произведения («Окаянные дни» и др.) в СССР напечатаны только с началом перестройки.

Увековечение имени

- В городе Москва есть улица Бунинская аллея, рядом расположена одноимённая станция метро.

- В городе Липецке есть улица Бунина. Кроме того, улицы с аналогичным названием находятся в Ельце и Одессе.

- В Воронеже долгое время были планы назвать часть Кольцовской улицы в честь Бунина. Однако в итоге город ограничился памятником Бунину в центре города. Также на доме, в котором родился писатель, установлена мемориальная табличка.

- В Орле и Ельце находятся музеи Бунина.

- В Ефремове находится дом-музей Бунина, в котором он жил в 1909—1910 гг.

- В Москве на Поварской улице, недалеко от дома, в котором жил писатель, ему установлен памятник.

Источники

- Казак В. Лексикон русской литературы XX века = Lexikon der russischen Literatur ab 1917. — М.: РИК «Культура», 1996. — 492 с. — 5000 экз. — ISBN 5-8334-0019-8

Примечания

- ↑ К примеру, тираж издания к столетнему юбилею писателя составил более 3 миллионов экземпляров.

Ссылки

- Все произведения Бунина Ивана Алексеевича

- Бунин, Иван Алексеевич в библиотеке Максима Мошкова

- Иван Бунин в библиотеке ImWerden — факсимильные воспроизведения прижизненных изданий, голос Бунина в mp3

- Стихи Бунина на Стихии

- Иван Бунин, «Весной в Иудее; Роза Иерихона»/ в Б-ке А. М. Кобринского

- Иван Бунин: биография, фотографии, произведения, статьи

- Ivan Bunin in Literary Encyclopedia (2008)

- Сочинения Бунина на сайте Lib.ru: Классика

См. также

- «Несрочная весна» - первая киноэкранизация.

- «Дневник его жены» - художественный фильм Алексея Учителя о последней любви и одиночестве великого русского писателя Ивана Бунина.

- «Великий дурман». Публицистика Бунина

- «Окаянные дни»

- «Воспоминанія»

- «Под серпом и молотом» Сборник рассказов и воспоминаний

- «Окаянные дни» (дневники 1918—1919)

Источник: Бунин, Иван

Блок, Александр

| Александр Блок | |

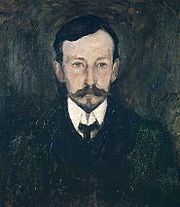

Портрет работы Константина Сомова (1907) |

|

| Имя при рождении: |

Александр Александрович Блок |

|---|---|

| Дата рождения: | |

| Место рождения: | |

| Дата смерти: | |

| Место смерти: | |

| Род деятельности: |

русский поэт |

| Произведения в Викитеке?. | |

Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок (16 (28) ноября 1880, Санкт-Петербург, Российская империя — 7 августа 1921, Петроград, РСФСР) — великий русский поэт-символист.

Содержание |

Биография

Родился 16 (28) ноября 1880 года. По происхождению, семейным и родственным связям, дружеским отношениям, поэт принадлежал к кругу старой русской интеллигенции, из поколения в поколения служившей науке и литературе. Единственный ребёнок третьей дочери ректора Санкт-Петербургского университета Андрея Бекетова, Александры Андреевны. Мать поэта вскоре после рождения сына из-за невыносимого отношения мужа, варшавского юриста немецкого происхождения Александра Львовича Блока, (1852—1909) ушла от него. В 1889 году мать Блока вторично вышла замуж за гвардейского офицера Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух. Девятилетний Блок поселился с матерью и отчимом в Гренадерских казармах, расположенных на окраине Петербурга, на берегу Большой Невки. Тогда же Блока и отдали в гимназию. В 1897 году, очутившись с матерью за границей, в немецком курортном городке Бад Наугейме, Блок пережил первую, но очень сильную юношескую влюблённость. Она оставила глубокий след в его поэзии. В 1898 году гимназия была окончена, и Блок «довольно безотчетно» поступил на юридический факультет петербургского университета. Через три года, убедившись, что совершенно чужд юридической науке, он перевелся на славяно-русское отделение историко-филологического факультета, которое окончил в 1906 году. Двоюродный брат поэта и впоследствии священника Сергея Михайловича Соловьёва (младшего), ставшего одним из самых близких друзей молодого Блока. Родственные и дружеские связи с семьёй философа Владимира Соловьёва оказали влияние на его творчество.

Первые стихи Блок написал в пять лет. С детства Александр Блок каждое лето проводил в подмосковном имении деда Шахматово. В 8 км находилось имение друга Бекетова, великого русского химика Дмитрия Менделеева Боблово.

В 1903 году Блок женился на Любови Менделеевой, дочери Д. И. Менделеева, героине его первой книги стихов «Стихи о Прекрасной Даме». Они были, как принц и принцесса, но, увы, Александр Блок не был постоянен в своих амурных делах и периодически влюблялся в светских львиц: одно время это была актриса Наталья Николаевна Волохова, потом — оперная певица Андреева-Дельмас. На этой почве у Блока возник конфликт с Андреем Белым (который стал любовником Л. Д.), описанный в пьесе «Балаганчик». Любовь Дмитреевна хотела подать на развод, но Александр Блок был против. Впрочем, после первой мировой войны он успокоился и прожил последние годы с Любовью Дмитриевной верным мужем. Февральскую и Октябрьскую революции Блок встретил со смешанными чувствами. Он отказался от эмиграции, считая, что должен быть с Россией в трудное время. В начале мая 1917 года был принят на работу в «Чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств» в должности редактора. В августе Блок начал трудиться над рукописью, которую он рассматривал как часть будущего отчёта Чрезвычайной следственной комиссии и которая была опубликована в журнале «Былое» (№ 15, 1919 г.), и в виде книжки под названием «Последние дни Императорской власти» (Петроград, 1921)[1].

Оказавшись в тяжёлом материальном положении, он серьёзно болел и 7 августа 1921 года умер в своей последней петроградской квартире от воспаления сердечных клапанов.

Поэт был похоронен на Смоленском кладбище. Отпевание было совершено в церкви Воскресения Христова. Прах Блока был перезахоронен на Волковом кладбище.

Семья и родственники

Родственники поэта проживают в Москве, в Риге, в Риме и в Англии. См. Вера Борисовна Войцеховская-Качалова.

Творчество

Начинал в духе символизма («Стихи о Прекрасной Даме», 1904), ощущение кризиса которого провозгласил в драме «Балаганчик» (1906). Лирика Блока, по своей «стихийности» близкая музыке, формировалась под воздействием романса. Через углубление социальных тенденций (цикл «Город», 1904-1908), религиозного интереса (цикл «Снежная маска», Изд. «Оры», Санкт-Петербург 1907), осмысление «страшного мира» (одноименный цикл 1908-1916), осознание трагедии современного человека (пьеса «Роза и крест», 1912—1913) пришёл к идее неизбежности «возмездия» (одноименный цикл 1907—1913; цикл «Ямбы», 1907-1914; поэма «Возмездие», 1910-1921). Главные темы поэзии нашли разрешение в цикле «Родина» (1907—1916).

Парадоксальное сочетание мистического и бытового, отрешённого и повседневного вообще характерно для всего творчества Блока в целом. Это есть отличительная особенность и его психической организации, и, как следствие, его собственного, блоковского символизма. Особенно характерным в этой связи выглядит ставшее хрестоматийным классическое сопоставление туманного силуэта «Незнакомки» и «пьяниц с глазами кроликов». Блок вообще был крайне чувствителен к повседневным впечатлениям и звукам окружающего его города и артистов, с которыми сталкивался и которым симпатизировал. В этом смысле он был, так сказать, поэтом без кожи. До революции музыкальность стихов Блока убаюкивала аудиторию, погружала её в некий сомнамбулический сон. Потом в его произведениях появились интонации отчаянных, хватающих за душу цыганских песен (след частых посещений кафе-шантанов и концертов этого жанра)[2].

Поначалу и Февральскую, и Октябрьскую революцию Блок воспринял с готовностью, полной поддержкой и даже с восторгом, которого, впрочем, хватило чуть более чем на один короткий и тяжёлый 1918 год.

«В 1917-18 годах Блок, несомненно, был захвачен стихийной стороной революции. «Мировой пожар» казался ему целью, а не этапом. Мировой пожар не был для Блока даже символом разрушения: это был «мировой оркестр народной души». Уличные самосуды представлялись ему более оправданными, чем судебное разбирательство. «Ураган, неизменный спутник переворотов». И снова, и всегда — Музыка. «Музыка» с большой буквы. «Те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра»,- говорил Блок ещё в 1909 году. В 1917 году Блоку почудилось, что он её услышал. В 1918-ом, повторив, что «дух есть музыка», Блок говорил, что «революция есть музыка, которую имеющий уши должен услышать», и заверял интеллигенцию: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию». Эта фраза была ровесницей поэмы «Двенадцать».[3]— ( Ю.П.Анненков, «Воспоминания о Блоке»).

Октябрьскую революцию Блок пытался осмыслить не только в публицистике но и, что особенно показательно, в своей не похожей на всё предыдущее творчество поэме «Двенадцать» (1918). Это яркое и в целом недопонятое произведение стоит совершенно особняком в русской литературе Серебряного века и вызывало споры (как слева, так и справа) в течение всего XX века. Как это ни странно, но ключ к реальному пониманию поэмы можно найти в творчестве популярного в дореволюционном Петрограде, а ныне почти забытого шансонье и поэта М. Н. Савоярова, в приятельских отношениях с которым Блок состоял в 1915—1920 годах и концерты которого посещал десятки раз. Если судить по поэтическому языку поэмы «Двенадцать», Блок по меньшей мере сильно изменился, его послереволюционный стиль стал почти неузнаваемым. И, по всей видимости, он испытал на себе влияние певца, поэта и эксцентрика, Михаила Савоярова. По словам академика Виктора Шкловского, поэму «Двенадцать» все дружно осудили и мало кто понял именно потому, что Блока слишком привыкли принимать всерьёз и только всерьёз:[4]

«Двенадцать» — ироническая вещь. Она написана даже не частушечным стилем, она сделана «блатным» стилем. Стилем уличного куплета вроде савояровских[5].

Прямое подтверждение этому тезису мы находим в записных книжках Блока. В марте 1918 года, когда его жена, Любовь Дмитриевна готовилась читать вслух поэму «Двенадцать», на вечерах и концертах, Блок специально водил её на савояровские концерты, чтобы показать, каким образом и с какой интонацией следует читать эти стихи. В бытовой, эксцентричной, даже эпатирующей…, но совсем не «символистской» и привычно «блоковской» манере…[6] Именно таким образом поэт мучительно пытался отстраниться от кошмара окружавшей его в последние три года петроградской (и российской) жизни…, то ли уголовной, то ли военной, то ли какого-то странного междувременья…

В феврале 1919 года Блок был арестован петроградской Чрезвычайной Комиссией. Его подозревали в участии в антисоветском заговоре. Через день, после двух долгих допросов Блока всё же освободили, так как за него вступился Луначарский.[7] Однако даже эти полтора дня тюрьмы надломили его. В 1920 году Блок записал в дневнике:

«...под игом насилия человеческая совесть умолкает; тогда человек замыкается в старом; чем наглей насилие, тем прочнее замыкается человек в старом. Так случилось с Европой под игом войны, с Россией – ныне».

Переосмысление революционных событий и судьбы России сопровождалось для Блока глубоким творческим кризисом, депрессией и прогрессирующей болезнью. После всплеска января 1918 года, когда были разом созданы «Скифы» и «Двенадцать», Блок совсем перестал писать стихи и на все вопросы о своём молчании отвечал: «Все звуки прекратились... Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?» А художнику Анненкову, автору кубистических иллюстраций к первому изданию поэмы «Двенадцать», он жаловался:

«Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь! Мы задыхаемся, мы задохнёмся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!»[7]

Последним воплем отчаяния стала прочитанная Блоком в феврале 1921 года речь на вечере, посвящённом памяти Пушкина. Эту речь слушали и Ахматова, и Гумилёв, явившийся на чтение во фраке, под руку с дамой, дрожавшей от холода в чёрном платье с глубоким вырезом (зал, как и всегда в те годы, был нетопленый, изо рта у всех явственно шёл пар). Блок стоял на эстраде в чёрном пиджаке поверх белого свитера с высоким воротником, засунув руки в карманы. Процитировав знаменитую строку Пушкина: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» - Блок повернулся к сидевшему тут же на сцене обескураженному советскому бюрократу (из тех, которые по язвительному определению Андрея Белого, «ничего не пишут, только подписывают») и отчеканил:[7]

«...покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем: жизнь для него потеряла смысл».

Спустя полгода Блок умер, гениально подтвердив другую знаменитую фразу Пушкина:

«...Слова поэта - это его дела».

Поэтические произведения Блока переведены на многие языки мира.

Александр Блок. Рамзес. Сцены из жизни Древнего Египта. 1921. Обложка. |

Александр Блок. Седое Утро. Стихотворения. 1920. Титульный лист. |

Память о Блоке

Музей-квартира А. А. Блока располагается на улице Декабристов, 57.

Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А. А. Блока в Шахматово

Его стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека» превращено в памятник на одной из улиц Лейдена.

Названия, данные в честь Блока

22 февраля 1939 года[8] бывшая Заводская улица в Ленинграде, находящаяся неподалёку от последней квартиры Блока, была переименована в улицу Александра Блока.

В честь поэта назван также астероид 2540 Блок.

Места, связанные с Блоком

Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде

- 16.11.1880 — 1883 — ректорский флигель Санкт-Петербургского Императорского университета — Университетская набережная, 9;

- 1883—1885 — доходный дом — Пантелеймоновская улица, 4;

- 1885—1886 — доходный дом — Ивановская улица, 18;

- 1886—1889 — доходный дом — Большая Московская улица, 9;

- 1889—1906 — квартира Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух в офицерских казармах лейб-гвардии Гренадерского полка — Петербургская набережная, 44;

- 09.1906 — осень 1907 года — доходный дом — Лахтинская улица, 3, кв. 44;

- осень 1907—1910 — дворовый флигель особняка А. И. Томсен-Боннара — Галерная улица, 41;

- 1910—1912 — доходный дом — Большая Монетная улица, 21, кв. 27;

- 1912—1920 — доходный дом М. Е. Петровского — Офицерская улица, 57, кв. 21;

- 1920 — 07.08.1921 года — доходный дом М. Е. Петровского — улица Декабристов, 57, кв. 23.

Белоруссия

Поэт побывал в августе 1916 года, когда по территории Белоруссии катилась «война с германцами» (Первая мировая война). Полесские дороги поэта — от Парахонска до Лунинца, далее до деревушки Колбы Пинского района. По пути на Пинщину он останавливался в Могилеве и Гомеле, осматривал достопримечательности, в особенности дворец Румянцевых—Паскевичей.

Запись в дневнике поэта: «Тема для фантастического рассказа: „Три часа в Могилеве на Днепре“. Высокий берег, белые церкви над месяцем и быстрые сумерки». Видимо, рассказ о Могилеве Блок написал, но не успел опубликовать. Вместе с другими рукописями он был уничтожен в усадьбе Шахматово во время пожара в 1921 году[9].

Источники

- Казак В. Лексикон русской литературы XX века = Lexikon der russischen Literatur ab 1917. — М.: РИК «Культура», 1996. — 492 с. — 5000 экз. — ISBN 5-8334-0019-8

- Блок А. Собрание сочинений в шести томах. — Л.: Художественная литература, 1982. — Т. 5.

- Волков С. История культуры Санкт-Петербурга. Москва, «Эксмо», 2004.

Примечания

- ↑ Последние дни императорской власти…

- ↑ Волков С. История культуры Санкт-Петербурга.

- ↑ составители П.Фокин, С.Полякова «Блок без глянца». — СПб.: «Амфора», 2008. — С. 357. — 432 с. — 5000 экз.

- ↑ Волков С. История культуры Санкт-Петербурга.. — второе. — М.: «Эксмо», 2008. — С. 305-306. — 572 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-21606-2

- ↑ Шкловский В. Б. Письменный стол // Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе (1914—1933). М.: Советский писатель, 1990. С. 175. ISBN 5265009515, ISBN 9785265009517.

- ↑ Александр Блок Собрание сочинений в шести томах. — Л.: Художественная литература., 1982. — Т. 5. — С. 247. — 407 с.

- ↑ 1 2 3 Волков С. История культуры Санкт-Петербурга.. — второе. — М.: «Эксмо», 2008. — С. 234-235. — 572 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-21606-2

- ↑ Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лик, 1997. — 288 с. — (Три века Северной Пальмиры). — ISBN 5-86038-023-2

- ↑ Михальчук Н. Белорусские дороги Александра Блока

См. также

Ссылки

- Блок, Александр Александрович в библиотеке Максима Мошкова Помимо сочинений, тексты современников о Блоке

- Александр Блок Стихотворения, биография, поэмы, переводы, музеи, театр, неизданное.

- Александр Блок. Открытки, фотографии, стихи. Автобиография. Малоизвестные факты о жизни поэта. Бесплатная помощь в поиске информации о Блоке

- Блок Александр Александрович, выдающийся русский поэт и драматург

- Материалы А. А. Блока в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ)

- Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А. А. Блока Шахматово на сайте Ассоциации музеев России

Аудиозаписи

- Александр Блок читает «На поле Куликовом»

- Блок читает три стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На поле Куликовом» и «В ресторане». Записал Бернштейн 21 июня 1920 года в гостиной Дома искусств.

Переводы на английский язык

- Alexander Blok Collected Poems. Translated from the Russian by Alec Vagapov

- Журнал «Самиздат». Vagapov Alec. Popular Poetry Page. Russian Poets in English.

Издания

- Собрание сочинений. Т. 1—12, Л., [1932—36].

- Собрание сочинений. Т. 1—8, М.— Л., 1960—63.

- Блок А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 1-6. — Л.: Художественная литература, 1980—1983

- Записные книжки. 1901—1920. М., 1965.

Блок и революция

- Блок А. А. Михаил Александрович Бакунин // Блок А. А. Собрание сочинений в 6 томах. Л.: 1982. — Т.4. (Написано 1906, впервые напечатано: Перевал. 1907. № 4 (февраль)).

- Последние дни Императорской власти: По неизданным документам составил Александр Блок. — Петроград: Алконост , 1921.

Переписка

- Письма Александра Блока к родным. [Предисл. В. А. Десницкого, примеч. М. А. Бекетовой]. Т. 1—2. М.—Л., 1927—32.

- Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940.

- Блок А. А. Письма к жене // Литературное наследство. Т. 89. М., 1978.

Литература о Блоке

Справочные материалы

- Ашукин Н. Александр Блок, Синхронистич. таблицы жизни и творчества. 1880—1921. Библиография 1903—1923. [М.], 1923.

- Колпакова Е., Куприяневский П., Максимов Д. Материалы к библиографии Александра Блока за 1928—1957 годы // Уч. зап. Вильнюсского педагогического института. 1959. Т. 6.

Мемуары

- Александр Блок в воспоминаниях современников, тт. 1-2. М., 1980

- Бекетова М. Александр Блок. Л., 1930.

- Белый А. Воспоминания о Блоке. М., 1995

- Чуковский К. Александр Блок // Чуковский К. Из воспоминаний, М., 1959.

Исследования, критика

- Берберова Н. Н. Александр Блок и его время. М., 1999

- Александр Блок. Новые исследования и материалы // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 1-5. М., 1980—1992

- Блоковский сборник, вып. 1-14. Тарту, 1964—1998

- Жирмунский В. М. Поэзия А. Блока, П., 1922.

- Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1975

- Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А.Блока. М., 1997

- Мочульский К. В. Александр Блок // Мочульский К. В. А. Блок. А. Белый. В. Брюсов. М. 1997

- Минц З. Г. Лирика Александра Блока. Вып. 1-4. Тарту, 1965—1975.

- Орлов В. Н. Гамаюн. — М.: Известия, 1981.

- Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт. П., 1924.

Популярные работы

- Турков А. Александр Блок. — М.: Молодая гвардия, 1969. — (Жизнь замечательных людей. Вып. 15 (475)).

Источник: Блок, Александр

Есенин, Сергей

| Сергей Есенин | |

|

|

| Имя при рождении: |

Сергей Александрович Есенин |

|---|---|

| Дата рождения: | |

| Место рождения: |

село Константиново, Кузьминская волость, Рязанский уезд, Рязанская губерния, Российская империя |

| Дата смерти: | |

| Место смерти: | |

| Род деятельности: | |

| Направление: |

новокрестьянские поэты, имажинизм |

| Произведения на сайте Lib.ru | |

| Произведения в Викитеке?. | |

Серге́й Алекса́ндрович Есе́нин (21 сентября (3 октября) 1895, село Константиново Рязанской губернии — 28 декабря 1925, Ленинград) — русский поэт, один из самых популярных и известных русских поэтов XX века.

Содержание |

Биография

Родился в селе Константинове Рязанской губернии в крестьянской семье, отец — Александр Никитич Есенин (1873—1931), мать Татьяна Фёдоровна (1875—1955). В 1904 году Есенин пошел в Константиновское земское училище, потом начал учебу в закрытой церковно-учительской школе.

Осенью 1912 года Есенин прибыл в Москву, работал в книжном магазине, а потом — в типографии И. Д. Сытина.

В 1913 году поступил на историко-философский факультет Московского городского народного университета им. Шанявского. Работал в типографии, имел контакты с поэтами московского кружка имени Сурикова. Через год у Есенина родился сын Юрий (Георгий) от Анны Романовны Изрядновой (брак не был зарегистрирован). Юрий был расстрелян в 1937 году.

В 1914 году в детском журнале «Мирок» впервые были опубликованы стихотворения Есенина. В 1915 году Есенин приехал из Москвы в Петроград, читал свои стихотворения А. А. Блоку, С. М. Городецкому и другим поэтам. В это время он сблизился с группой «новокрестьянских поэтов» и издал первые сборники («Радуница» — 1916), которые сделали его очень известным. Вместе с Николаем Клюевым часто выступал в стилизованной «народной» одежде, в том числе перед императрицей Александрой Фёдоровной и её дочерями в Царском Селе.

В 1915—1917 Есенин поддерживал дружеские отношения с поэтом Леонидом Каннегисером[1], впоследствии убившим председателя Петроградской ЧК Урицкого.

В 1917—1921 годы Есенин состоял в браке с актрисой Зинаидой Николаевной Райх, впоследствии женой В. Э. Мейерхольда. От этого брака родились дочь Татьяна и сын Константин — впоследствии футбольный журналист. От переводчицы Надежды Вольпин у Есенина был сын Александр (р. 1924), впоследствии известный математик и деятель диссидентского движения).

К 1918 — началу 1920-х относится знакомство Есенина с Анатолием Мариенгофом и его активное участие в московской группе имажинистов.

В 1921 году поэт ездил в Среднюю Азию, посетил Урал и Оренбуржье. С 13 мая[2] по 3 июня гостил в Ташкенте у своего друга и поэта Александра Ширяевца. Несмотря на неформальный характер визита Есенин несколько раз выступал перед публикой, читал стихотворения на поэтических вечерах и в домах своих ташкентских друзей. По словам очевидцев, Есенин любил бывать в старом городе, чайханах старого города и Урды, слушать узбекскую поэзию, музыку и песни, посещать живописные окрестности Ташкента со своими друзьями. Он совершил также короткую поездку в Самарканд.

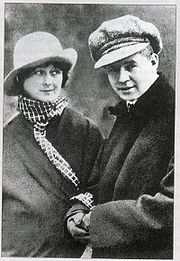

Осенью 1921 года в мастерской Г. Б. Якулова Есенин познакомился с танцовщицей Айседорой Дункан, на которой он через полгода женился. После свадьбы Есенин с Дункан ездили в Европу и в США, где он находился с мая 1922 года по август 1923 года. Газета «Известия» опубликовала записи Есенина об Америке «Железный Миргород». Брак с Дункан распался вскоре после их возвращения из-за границы.

В одной из последних поэм — «Страна негодяев» — поэт очень резко пишет о лидерах современной ему России, что некоторыми могло восприниматься как обличение советской власти. Это привлекло повышенное внимание к нему со стороны правоохранительных органов, в том числе и работников милиции и ОГПУ. В газетах стали появляться резко критические статьи о нём, обвиняющие его в пьянстве, драках и прочих антисоциальных поступках, хотя поэт своим поведением (особенно во второй половине 1920-х годов) иногда сам давал основание для подобного рода критики со стороны своих недоброжелателей.

В начале 1920-х годы Есенин активно занимался книжно-издательской деятельностью, а также продажей книг в арендованной им книжной лавке на Большой Никитской, что занимало почти все время поэта. Последние годы жизни Есенин много путешествовал по стране. Он трижды посетил Кавказ, несколько раз съездил в Ленинград, семь раз в Константиново.

В 1924—1925 годах Есенин посетил Азербайджан, выпустил сборник стихов в типографии «Красный восток», печатался в местном издательстве. Жил в селении Мардакян (пригород Баку). В настоящее время здесь находятся его дом-музей и мемориальная доска.

В 1924 году Сергей Есенин решил порвать с имажинизмом из-за разногласий с А. Б. Мариенгофом; Есенин и Иван Грузинов опубликовали открытое письмо о роспуске группировки. Осенью 1925 Есенин женился в третий и последний раз на Софье Андреевне Толстой — внучке Л. Н. Толстого. Однако брак оказался не слишком счастливым для поэта.

В конце ноября 1925 года Софья Толстая договорилась с директором платной психоневрологической клиники Московского университета профессором П. Б. Ганнушкиным о госпитализации поэта в его клинику. Об этом знало только несколько близких поэту людей. По одной версии причиной госпитализации Есенина явилась необходимость лечения его депрессивного состояния, в котором он находился, в том числе и по причинам связанным с алкогольной зависимостью, по другой — необходимость скрыться от постоянной опеки правоохранительных органов. Боязнь внимания (мнимого или реального) со стороны правоохранительных органов заставила поэта 23 декабря 1925 года покинуть, соблюдая конспирацию, клинику и уехать в Ленинград.

28 декабря 1925 года Есенина нашли в ленинградской гостинице «Англетер» повешенным на трубе парового отопления. Последнее его стихотворение было написано в этой гостинице, кровью: «До свиданья, друг мой, до свиданья…»

По наиболее распространённой версии, Есенин в состоянии депрессии (через месяц после лечения в психоневрологической больнице) покончил жизнь самоубийством (повесился). Ни современниками события, ни в ближайшие несколько десятилетий после смерти поэта других версий события не высказывалось. В 1970—1980-е годы (преимущественно в националистических кругах) возникли также версии об убийстве поэта с последующей инсценировкой его самоубийства: на почве ревности, корыстной почве, убийстве сотрудниками ОГПУ. В качестве аргументов сторонники этой версии приводят также некоторые, с их точки зрения, странности и непоследовательности в документах о гибели Есенина.

В 1989 году под эгидой ИМЛИ имени Горького была создана Есенинская комиссия под председательством Ю. Л. Прокушева; по её просьбе был проведён ряд экспертиз, приведших к следующему выводу: «…опубликованные ныне „версии“ об убийстве поэта с последующей инсценировкой повешения, несмотря на отдельные разночтения… являются вульгарным, некомпетентным толкованием специальных сведений, порой фальсифицирующим результаты экспертизы» (из официального ответа профессора по кафедре судебной медицины, доктора медицинских наук Б. С. Свадковского на запрос председателя комиссии Ю. Л. Прокушева).

В 1990-е годы различными авторами продолжали выдвигаться как новые аргументы в поддержку версии об убийстве, так и контраргументы против неё. Версия убийства Есенина троцкистами представлена в сериале «Есенин».

Поэзия

С первых поэтических сборников («Радуница», 1916; «Сельский часослов», 1918) выступил как тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и народной души. В 1919—1923 входил в группу имажинистов. Трагическое мироощущение, душевное смятение выражены в циклах «Кобыльи корабли» (1920), «Москва кабацкая» (1924), поэме «Чёрный человек» (1925). В поэме «Баллада о двадцати шести» (1924), посвящённой бакинским комиссарам, сборнике «Русь Советская» (1925), поэме «Анна Снегина» (1925) Есенин стремился постигнуть «коммуной вздыбленную Русь», хотя продолжал чувствовать себя поэтом «Руси уходящей», «золотой бревёнчатой избы». Драматическая поэма «Пугачёв» (1921).

Издания

Прижизненные

- «Радуница», Издание М. В. Аверьянова, Петроград, 1916.

- «Сельский часослов», 1918

- «Москва кабацкая» (1924)

- «Страна Советская», Изд. Советский Кавказ, Тифлис, 1925.

- «Русь Советская» (1925)

Адреса в Петрограде — Ленинграде

- 1915 год — квартира С. М. Городецкого — Малая Посадская улица, 14, кв. 8;

- декабрь 1915 — март 1916 года — Квартира К. А. Расшепиной в доходном доме — набережная реки Фонтанки, 149, кв. 9;

- 1917 год — доходный дом — Литейный проспект, 49;

- 1917—1918 годы — квартира П. В. Орешина — 7-я Советская улица, 40;

- начало 1922 года — гостиница «Англетер» — улица Гоголя, 24;

- апрель 1924 года — гостиница «Европейская» — улица Ласаля, 1;

- апрель — июль 1924 года — квартира А. М. Захарова — Гагаринская улица, 1, кв. 12;

- 24—29 декабря 1925 года — гостиница «Англетер» — улица Гоголя, 24.

Авторы воспоминаний о Сергее Есенине и исследований жизни и творчества поэта

- Асеев, Николай Николаевич

- Бениславская, Галина Артуровна

- А. Ветлугин

- Вольпин, Валентин Иванович

- Воронский, Александр Константинович

- Городецкий, Сергей Митрофанович

- Грузинов, Иван Васильевич

- Дружинин, Павел Давидович

- Есенина, Александра Александровна

- Есенина, Екатерина Александровна

- Есенина, Татьяна Фёдоровна

- Зинин, Сергей Иванович

- Иванов, Всеволод Вячеславович

- Изряднова, Анна Романовна

- Либединский, Юрий Николаевич

- Мануйлов, Виктор Андроникович

- Мариенгоф, Анатолий Борисович

- Орешин, Пётр Васильевич

- Рюрик Ивнев

- Розанов, Иван Никанорович

- Табидзе, Тициан Юстинович

- Фурманов, Дмитрий Андреевич

- Эрлих, Вольф Иосифович

Примечания

- ↑ Стихотворение — МОЯ ЖИЗНЬ

- ↑ С. И. Зинин. ПОЕЗДКА ЕСЕНИНА В ТУРКЕСТАН

Ссылки

- Классика: Есенин Сергей Александрович: Собрание сочинений в библиотеке Максима Мошкова

- Сергей Есенин. Сборник стихотворений

- Есенин ФЭБ

- Сергей Есенин в Антологии русской поэзии

- Избранные произведения Сергея Есенина на русском и английском языках Перевод А. С. Вагапова

- Есенин на Стихии

- Юрий Прокушев. Слово о Есенине

- Сергей Александрович Есенин. Детальная биография

- Сайт о С. А. Есенине.

- Сергей Есенин в DMOZ

- Литературный музей Сергея Есенина в Ташкенте

- К антропонимии поэмы Есенина «Анна Снегина»

- Есенин «6 стихотворений в чтении автора» Библиотека Imwerden

- Юбилей Есенина в Мардакяне

- Есенин и вера: духовные мотивы в творчестве поэта

- А. Ветлугин. Воспоминания о Сергее Есенине 1926

- Полная биография Сергея Александровича Есенина

- Материалы С. А. Есенина в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ)

- Е. В. Никольский. Художественная христология Сергея Есенина в контексте святоотеческого богословия Богослов : журнал № 3, март 2008

Мелодекламации

- «Анна Снегина», «Черный человек», «Пугачёв» и другие произведения Есенина в исполнении С. Леонтьева

- Более 100 стихотворений Есенина в исполнении Р. Клейнера

- В день рождения (40-летие) Высоцкий на сцене Северодонецкого НИИУВЭМ читает монолог Хлопуши из спектакля Театра на Таганке «Пугачёв»

Официальные документы по смерти поэта

- Акт о самоубийстве Есенина 1925 год

- Акт патологоанатомического вскрытия тела Есенина 1925 год

- Справка о смерти Есенина Ленинградского ЗАГСа 1926 год

- Заключение об обоснованности прекращения 23.01.26 г дознания по факту самоубийства С. А. Есенина 1993 год

Источник: Есенин, Сергей

Тютчев, Федор

| Фёдор Тютчев | |

Фёдор Тютчев, Литография Ф.А. Брокгауза по фото С. Левицкого (1874) |

|

| Псевдонимы: |

Ф.Т. |

|---|---|

| Дата рождения: | |

| Место рождения: |

Овстуг, Брянский уезд, Орловская губерния, Российская империя |

| Дата смерти: | |

| Место смерти: | |

| Гражданство: | |

| Род деятельности: |

поэт, публицист, дипломат |

| Годы творчества: | |

| Направление: | |

| Жанр: |

фрагмент |

| Произведения на сайте Lib.ru | |

| Произведения в Викитеке?. | |

Фёдор Ива́нович Тю́тчев (23 ноября (5 декабря) 1803, Овстуг, Брянский уезд, Орловская губерния — 15 (27) июля 1873, Царское Село) — русский поэт, дипломат, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской АН с 1857 г.

Содержание |

Биография

Отец — Иван Николаевич Тютчев (1768—1846). Происходил из старинного дворянского рода.

Тютчев получил домашнее образование под руководством Семёна Раича, ставшего также впоследствии учителем Михаила Лермонтова. Изучил латынь и древнеримскую поэзию, в тринадцать лет переводил оды Горация. Продолжил гуманитарное образование на Словесном отделении в Московском университете, где его преподавателями были Алексей Мерзляков и Михаил Каченовский. Ещё до зачисления в число студентов, в 1818 избран сотрудником Общества любителей российской словесности.

Получив аттестат об окончании университета в 1821, Тютчев поступает на службу в Государственную Коллегию Иностранных Дел и отправляется в Мюнхен в качестве внештатного атташе российской дипломатической миссии. Здесь он знакомится с Шеллингом и Гейне и женится на Элеоноре Петерсон, урождённой графине Ботмер, от которой имеет трех дочерей. Старшая из них, Анна, позже выходит замуж за Ивана Аксакова.

Пароход «Николай I», на котором семья Тютчева едет из Петербурга в Турин, терпит бедствие в Балтийском море. При спасении Элеоноре и детям помогает плывший на том же пароходе Иван Тургенев. Эта катастрофа серьёзно подкосила здоровье Элеоноры Тютчевой. В 1838 она умирает. Тютчев настолько опечален, что, проведя ночь у гроба покойной супруги, поседел за несколько часов. Однако уже в 1839 Тютчев сочетается браком с Эрнестиной Дёрнберг (урождённой Пфеффель), связь с которой, по всей видимости, имел ещё будучи женатым на Элеоноре. Первая жена, крайне раздосадованная изменой супруга, пыталась даже покончить с собой. Сохранились воспоминания Эрнестины об одном бале в феврале 1833, на котором её первый муж почувствовал себя нездоровым. Не желая мешать жене веселиться, господин Дёрнберг решил уехать домой один. Обратившись к молодому русскому, с которым разговаривала баронесса, он сказал: «Поручаю вам мою жену». Этим русским был Тютчев. Через несколько дней барон Дёрнберг умер от тифа, эпидемия которого охватила в то время Мюнхен.

В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась, но до 1844 года он продолжал жить за границей. В 1843 г. он встретился с всесильным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярия А.Х. Бенкендорфом. Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. Тютчеву дали добро на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией.

Большой интерес Николая I вызвала анонимно опубликованная Тютчевым брошюра «Россия и Германия» (1844). Эта работа была предоставлена императору, который, как сообщил родителям Тютчев, «нашел в ней все свои мысли и будто бы поинтересовался, кто ее автор».

Активность Тютчева не осталась без внимания. Вернувшись в Россию в 1844 году, он вновь поступил в министерство иностранных дел (1845), где с 1848 года занимал должность старшего цензора. Совсем не печатая в эти годы стихотворений, Тютчев выступает с публицистическими статьями на французском языке: «Письмо к г-ну доктору Кольбу» (1844), «Записка царю (1845), «Россия и революция» (1849), «Папство и римский вопрос»(1850), а также позднее, уже в России написанная статья «О цензуре в России» (1857). Две последние являются одними из глав задуманного им под впечатлением революционных событий 1848-49 гг., но не завершенного трактата «Россия и Запад».

В данном трактате Тютчев создает своего рода образ тысячелетней державы России. Излагая свое «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал ее «православный характер». В статье «Россия и революция» Тютчевым была проведена мысль, что в «современном мире» существуют только две силы: революционная Европа и консервативная Россия. Тут же излагалась и идея создания союза славянско-православных государств под эгидой России.

В этот период и сама поэзия Тютчева подчинена государственным интересам, как он их понимал. Он создает много «зарифмованных лозунгов» или «публицистических статей в стихах»: «Гус на костре», «Славянам», «Современное», «Ватиканская годовщина».

17 апреля 1858 г. действительный статский советник Тютчев был назначен Председателем комитета иностранной цензуры. На этом посту, несмотря на многочисленные неприятности и столкновения с правительством, Тютчев пробыл 15 лет, вплоть до своей кончины. 30 августа 1865 г. Тютчев был произведен в тайные советники, тем самым достигнув третьей, а фактически и даже второй степени в государственной иерархии.

До самого конца Тютчев интересуется политической ситуацией в Европе. 4 декабря 1872 года поэт утратил свободу движения левой рукой и ощутил резкое ухудшение зрения; его начали одолевать мучительные головные боли. Утром 1 января 1873 года, невзирая на предостережение окружающих, поэт пошёл на прогулку, намереваясь посетить знакомых. На улице с ним случился удар, парализовавший всю левую половину тела. 15 июля 1873 в Царском Селе Тютчев скончался. 18 июля гроб с телом поэта был перевезен из Царского села в Петербург и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Адреса в Санкт-Петербурге

1854—1872 — дом Армянской церкви святой Екатерины — Невский проспект, 42.

Поэтика

Портрет работы С. Александровского, 1876

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать -

В Россию можно только верить.

По мнению Ю. Н. Тынянова, небольшие стихотворения Тютчева — это продукт разложения объёмных произведений одического жанра, развившегося в русской поэзии XVIII века (Державин, Ломоносов). Он называет форму Тютчева «фрагментом», который есть сжатая до краткого текста ода. «Благодаря этому композиционные структуры у Тютчева максимально напряжены и выглядят гиперкомпенсацией конструктивных усилий» (Ю. Н. Чумаков). Отсюда же «образный преизбыток», «перенасыщенность компонентов различных порядков», позволяющие проникновенно передавать трагическое ощущение космических противоречий бытия.

Один из первых серьёзных исследователей Тютчева Л. В. Пумпянский считает характернейшей чертой поэтики Тютчева т. н. «дублеты» — повторяющиеся из стихотворения в стихотворение образы, варьирующие схожие темы «с сохранением всех главных отличительных её особенностей»:

Небесный свод, горящий славой звездной

Таинственно глядит из глубины, —

И мы плывем, пылающею бездной

Со всех сторон окружены.

(«Как океан объёмлет шар земной…»)

и:

Она, между двойною бездной,

Лелеет твой всезрящий сон —

И полной славой тверди звездной

Ты отовсюду окружен.

(«Лебедь»)

Это обусловливает тематическое и мотивное единство лирики Тютчева, составными частями которого выступают как раз тыняновские «фрагменты». Таким образом, по словам Романа Лейбова, «интерпретатор сталкивается с известным парадоксом: с одной стороны, „никакое отдельное стихотворение Тютчева не раскроется нам в всей своей глубине, если рассматривать его как самостоятельную единицу“ [А. Либерман. О пейзажной лирике Тютчева // Russian Language Journal. XLIII, № 144. (1989.) С. 105]. С другой стороны — тютчевский корпус откровенно „случаен“, перед нами тексты, не прикрепленные институционально к словесности, не поддержанные авторской волей, отражающие гипотетическое „тютчевское наследие“ заведомо неполно. „Единство“ и „теснота“ тютчевского поэтического наследия позволяют сопоставлять его с фольклором». Весьма важным для понимания поэтики Тютчева является его принципиальная дистанцированность от литературного процесса, нежелание видеть себя в роли профессионального литератора и даже пренебрежение к результатам собственного творчества. По всей видимости, это «Тютчев не пишет стихов, записывая уже сложившиеся текстовые блоки. В ряде случаев мы имеем возможность наблюдать за тем, как идет работа над первоначальными вариантами тютчевских текстов: к смутному, часто оформленному тавтологически (ещё одна параллель с фольклорной лирикой) ядру Тютчев прилагает разного рода „правильные“ риторические устройства, заботясь об устранении тавтологий, разъяснении аллегорических смыслов (тютчевский текст в этом смысле развертывается во времени, повторяя общие черты эволюции поэтических приемов, описанные в работах А. Н. Веселовского, посвященных параллелизму — от нерасчлененного отождествления явлений разных рядов к сложной аналогии). Часто именно на позднем этапе работы над текстом (соответствующем закреплению его письменного статуса) местоименно вводится лирический субъект» (Роман Лейбов «„Лирический фрагмент“ Тютчева: жанр и контекст»).

Периодизация

Согласно Юрию Лотману, составляющее немногим более 400 стихотворений творчество Тютчева при всем его внутреннем единстве можно разделить на три периода:

1-й период — начальный, 10-е — начало 20-х годов, когда Тютчев создает свои юношеские стихи, архаичные по стилю и близкие к поэзии XVIII века.

2-й период — вторая половина 20-х — 40-е годы, начиная со стихотворения «Проблеск», в творчестве Тютчева заметны уже черты его оригинальной поэтики. Это сплав русской одической поэзии XVIII века и традиции европейского романтизма.

3-й период — 50-е — начало 70-х годов. Этот период отделен от предыдущего десятилетием 40-х годов, когда Тютчев почти не пишет стихов. В этот период создаются многочисленные политические стихотворения, стихотворения «на случай» и пронзительный «денисьевский цикл».

Любовная лирика

В любовной лирике Тютчев создает ряд стихотворений, которые принято объединять в «любовно-трагедийный» цикл, называемый «денисьевским циклом», так как большинство принадлежащих к нему стихотворений посвящено Е. А. Денисьевой. Характерное для них осмысление любви как трагедии, как фатальной силы, ведущей к опустошению и гибели, встречается и в раннем творчестве Тютчева, поэтому правильнее было бы назвать относящиеся к «денисьевскому циклу» стихотворения без привязки к биографии поэта. Сам Тютчев в формировании «цикла» участия не принимал, поэтому зачастую неясно, к кому обращены те или иные стихи — к Е. А. Денисьевой или жене Эрнестине. В тютчеведении не раз подчеркивалось сходство «денисьевского цикла» с жанром лирического дневника (исповедальность) и мотивами романов Достоевского (болезненность чувства).

До нас дошло более 1200 писем Тютчева.

Тютчев и Пушкин

В 1920-х годах Ю. Н. Тынянов выдвинул теорию о том, что Тютчев и Пушкин принадлежат к настолько различным направлениям русской литературы, что это различие исключает даже признание одного поэта другим. Позднее такая версия была оспорена и обосновано (в том числе документально), что Пушкин вполне осознанно поместил стихи Тютчева в «Современнике», настаивал перед цензурой на замене исключённых строф стихотворения «Не то, что мните вы, природа…» рядами точек, считая неправильным никак не обозначать отброшенные строки, и в целом относился к творчеству Тютчева весьма сочувственно.

Тем не менее, поэтическая образность Тютчева и Пушкина в самом деле серьёзно различаются. Н. В. Королёва формулирует разницу так: «Пушкин рисует человека, живущего кипучей, реальной, подчас даже будничной жизнью, Тютчев — человека вне будней, иногда даже вне реальности, вслушивающегося в мгновенный звон эоловой арфы, впитывающего в себя красоту природы и преклоняющегося перед нею, тоскующего перед „глухими времени стенаньями“» (1). Тютчев посвятил Пушкину два стихотворения: «К оде Пушкина на Вольность» и «29 января 1837», последнее из которых кардинально отличается от произведений других поэтов на смерть Пушкина отсутствием прямых пушкинских реминисценций и архаизированным языком в своей стилистике чуждым языку Пушкина.

Музеи

Имеется музей-усадьба поэта в подмосковном Муранове, доставшаяся во владение потомкам поэта, которые и собрали там мемориальные экспонаты. Сам Тютчев, по всей видимости, в Муранове никогда не был. 27 июля 2006 года от удара молнии в музее вспыхнул пожар на площади в 500 м², в борьбе с огнём пострадали двое сотрудников музея, которым удалось спасти часть экспонатов.

Родовое поместье Тютчевых находилось в селе Овстуг Орловской губернии (ныне Брянская область). Усадьба полностью разрушена после революции 1917 и восстановлена в качестве Музея в конце 1990-х. Новодел.

Родовое поместье в с. Знаменское (на реке Кадка)недалеко от Углича (Ярославская область). До сих пор сохранился дом, полуразрушенная церковь и необычайной красоты парк. В ближайшем будущем планируется рекострукция усадьбы. Когда началась война с французами в 1812 году, Тютчевы собрались в эвакуацию. Семейство Тютчевых выехало не в Ярославль, а в Ярославскую губернию, в село Знаменское. Там жила бабушка Федора Ивановича Тютчева со стороны его отца. Пелагея Денисовна давно и тяжело болела. Родные застали бабушку живой, но 3 декабря 1812 года она скончалась. Вероятно, после кончины бабушки они прожили в Знаменском 40 дней по русскому обычаю. Иван Николаевич (отец поэта) отправил своего управляющего в Москву, чтобы узнать, как там обстоят дела. Управляющий, вернувшись, доложил: Наполеон из Первопрестольной ушел, дом барский цел, только жить в Москве тяжело — есть нечего, дров нет. Иван Николаевич с семейством решили в столицу не возвращаться, а ехать в свое имение в Овстуг. Из Знаменского с ними выехал и Раич, будущий наставник и друг Феденьки Тютчева. Через полтора года после смерти бабушки начался раздел всего имущества. Он должен был происходить между тремя сыновьями. Но поскольку старший Дмитрий был отринут семейством за женитьбу без родительского благословения, в разделе могли участвовать двое: Николай Николаевич и Иван Николаевич. Но Знаменское было неделимым имением, своеобразным тютчевским майоратом. Его нельзя было делить, менять или продавать. Братья в Знаменском давно не жили: Николай Николаевич находился в Санкт-Петербурге, Иван Николаевич — в Москве, к тому же у него уже было имение в Брянской губернии. Таким образом, Знаменское получил Николай Николаевич. В конце 20-х годов умер Николай Николаевич. Иван Николаевич (отец поэта) стал опекуном детей брата. Все они осели в Москве и Петербурге за исключением Алексея, который жил в Знаменском. Вот от него и пошла так называемая «ярославская» ветка Тютчевых. Его сын, Александр Алексеевич Тютчев, то есть племянник Федора Ивановича, 20 лет был уездным предводителем дворянства. И он же — последний помещик Знаменского.

См. также

- Умом Россию не понять — о знаменитом четверостишии Тютчева.

- Тютчеведы

Ссылки

- Хронологическая таблица Тютчев Ф.И

- С. Лабанов. "Федор Тютчев: поэт, дипломат, политический публицист"

- Тексты Тютчева в Фундаментальной электронной библиотеке

- Тютчевиана. Сайт рабочей группы по изучению творчества Ф. И. Тютчева

- Ф. И. Тютчев Избранные стихотворения

- Федор Тютчев стихи в Антологии русской поэзии

- Соловьёв Вл. С. Поэзия Ф. И. Тютчева.

- Тютчев, Фёдор Иванович в библиотеке Максима Мошкова

- Тютчев на Стихии

- Тютчев в ФЭБ

- Былое России: Предки поэта Федора Ивановича Тютчева (1803—1873)

- Стихи Тютчева

- Письма Ф. И. Тютчева к родителям 11 писем 1837-1846 годов из Петербурга, Любека, Мюнхена и Ревеля

- Слушать: Стихи Тютчева читают И. Смоктуновский, М. Козаков и др.

Источник: Тютчев, Федор

Другие книги схожей тематики:

| Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |

|---|---|---|---|---|---|

| Арпад Тири | Времена года | Настоящая книга, специально подготовленная автором для издания в Советском Союзе, знакомит читателя с… — Воениздат, (формат: 84x108/32, 296 стр.) Подробнее... | 1972 | 60 | бумажная книга |

| Л.А. Завальнюк | Времена года | Времена года — Подробнее... | 2016 | 64 | бумажная книга |

| А. В. Тихонов | Времена года | Времена года — первое, что «проходят» в детском саду, не пропуская ни один праздник осени, зимы или весны… — АСТ, (формат: 60x90/16, 48 стр.) Все для детского сада Подробнее... | 2016 | 101 | бумажная книга |

| А. В. Тихонов | Времена года | Времена года – первое, что «проходят» в детском саду, не пропуская ни один праздник осени, зимы или весны… — Издательство АСТ, Всё для детского сада электронная книга Подробнее... | 2016 | 54.99 | электронная книга |

| Тихонов А. | Времена года | Времена года — первое, что «проходят» в детском саду, не пропуская ни один праздник осени, зимы или весны… — (формат: Твердая глянцевая, 47 стр.) Подробнее... | 2016 | 130 | бумажная книга |

| Мила Лейт | Времена года | «Времена года» – дебютное произведение автора. Написанное в жанре современной прозы, по своему стилю и… — Э.РА, электронная книга Подробнее... | 2016 | 100 | электронная книга |

| Наталья Сухинина | Времена года | Времена года - сборник рассказов о разных периодах жизни человека. Весна - юная и стремительная, со… — Алавастр, Подробнее... | 2012 | 501 | бумажная книга |

| Уткина О. | Времена года | Как хорошо, что есть времена года и книга, которая с ними познакомит! Зимой можно кататься на коньках и лепить… — (формат: Дутая, 22 стр.) Подробнее... | 2018 | 363 | бумажная книга |

| Владимир Сутеев | Времена года | Владимир Григорьевич Сутеев художник-сказочник, один из зачинателей советской мультипликации. В. Сутеев… — АСТ, (формат: 70x90/32, 64 стр.) Подробнее... | 2016 | 94 | бумажная книга |

| Времена года | Как здорово, что есть четыре времени года! Зимой можно кататься с горки и лепить снеговиков, весной – пускать… — Издательство «АСТ», Разрезные обучающие карточки и пазлы Подробнее... | 2017 | 48 | бумажная книга |

См. также в других словарях:

времена года — (весна, лето, осень, зима), деление года на периоды в соответствии с видимым движением Солнца по небесной сфере (по эклиптике) и сезонными изменениями в природе. Смена времён года обусловлена движением Земли по орбите вокруг Солнца и наклоном её… … Энциклопедический словарь

времена года — четыре периода года (весна, лето, осень и зима), характеризующиеся определенными средними температурами. Начало каждого времени года имеет четкую астрономическую границу. Эклиптика (видимый путь движения Солнца по небесной сфере) делится четырьмя … Географическая энциклопедия

Времена Года — (Санкт Петербург,Россия) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Невский проспект 74 … Каталог отелей

ВРЕМЕНА ГОДА — ВРЕМЕНА ГОДА, четыре астрономических и климатических периода года, связанные с изменением нагрева поверхности Земли Солнцем по мере того, как Земля делает годичный оборот вокруг светила. Из за определенного постоянства положения земной оси… … Научно-технический энциклопедический словарь

ВРЕМЕНА ГОДА — (весна лето, осень, зима), деление года на периоды в соответствии с видимым движением Солнца по небесной сфере (по эклиптике) и сезонными изменениями в природе. Смена времен года обусловлена движением Земли по орбите вокруг Солнца и наклоном ее… … Большой Энциклопедический словарь

ВРЕМЕНА ГОДА — «ВРЕМЕНА ГОДА», Беларусь, Гостелерадио РБ, 1994, цв., 80 мин. Фантазия. Фильм миф, составными частями которого являются эпизоды жизни человека, разбросанные по временам года. В ролях: Стефания Станюта (см. СТАНЮТА Стефания Михайловна), Светлана… … Энциклопедия кино